![御殿場駅発着!富士急行路線バスで行く御朱印めぐりの旅 [前編]](https://gotembatourism.jp/wp-content/uploads/2025/03/gm_icatch_vol1.jpg)

世界遺産・富士山の麓、御殿場には多くの神社やお寺が点在し、御朱印めぐりを楽しむには絶好のスポット。

子宝神社や厄切り神社のご利益がある神社や、歴史あるお寺が訪れる人々を迎えてくれます。

JR御殿場駅富士山口発着の富士急バスに乗り、富士山の絶景を楽しみながら巡る御朱印の旅へ出発しましょう!

前編では新橋浅間神社や神場山神社など、御殿場のメジャーな御朱印スポットをご紹介します。

御殿場周遊乗り放題きっぷ 2日間有効

御殿場市・小山町発着の富士急バスが乗り放題のとってもおトクなきっぷです。御殿場での観光・ショッピングに、富士山ハイキングに、2日間乗り降り自由!

■料金:大人2,200円(中学生以上)、小学生1,100円

■発売場所:御殿場駅富士山口バスターミナル出札窓口(営業時間10:00~12:00、13:00~15:00)※併設の自動券売機では7:30から発売

https://www.fujikyumobility.com/_pdf/ticket.pdf

■運行時刻:富士急行バスホームページをご確認ください。

https://bus.fujikyu.co.jp/rosen/gotemba/

※御朱印をいただく前にまず参拝しましょう

※お釣りのないように小銭を用意しましょう

※神社により社務所不在の曜日・時間帯がございますので事前にご確認ください。

※お出かけの際は、必ずバスの運行時刻を確認してください。

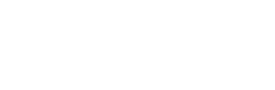

富士山のために作られた完全オリジナルの『富士山御朱印帳』

富士山御朱印帳(2200円)

① 新橋浅間神社

富士山御殿場口新五合目の東、標高約462mに鎮座する神社。御祭神は浅間大神(木花咲耶姫命)を主祭神とし、応保元年(1161年)熊野衆徒の鈴木氏なるものが造営したとされる。富士山東表口参道宮として毎年7月1日に富士山御殿場口開山式が執り行われる。境内に湧く『木の花名水』は、地下85mから汲み上げるバナジウム豊富な富士山の伏流水。近隣のみならず遠方からも汲みに来る人が多い。

写真:木の花名水

『恋人の聖地』に選定!

新橋浅間神社は縁結びのパワースポットと言われており、境内には“男道・女道”ふたつの道がひとつなる『縁結びの小径』や、2019年に選定された『恋人の聖地』のモニュメントなどが建つ。毎夏には、良縁と健脚を祈願して、御殿場の奇祭『御殿場わらじ祭り』の全長3.3mもある“大わらじ”が奉納される。

写真:幸運のわらじストラップ(350円)

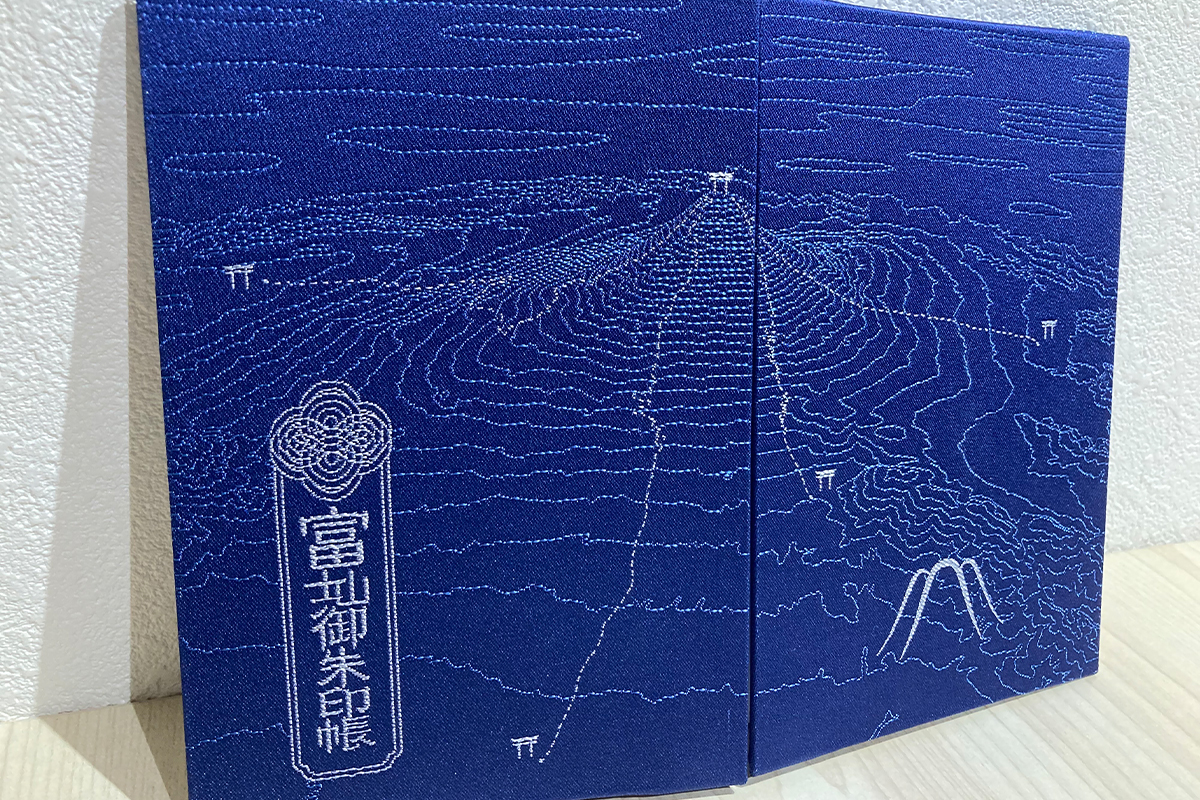

毎年御殿場登山道の開山式が執り行われる神社ゆえ、富士山東表口参道宮と記されている。境内にある社務所が閉まっているときは、御殿場駅箱根乙女口にある富士山御殿場・はこね観光案内所で拝受できる。書き置き。

| 名称 | 新橋浅間神社(にいはしせんげんじんじゃ) |

|---|---|

| 住所 | 〒412-0043 静岡県御殿場市新橋2083 |

| 電話 | 0550-83-0604 |

| 受付 | 御朱印9:00~12:00、13:00~16:30(平日のみ) |

| 交通 | 十里木線・ぐりんぱイエティ線①または②番のりば「新橋銀座」下車徒歩0分 ※JR御殿場駅から徒歩約5分 |

② 須山浅間神社

808年頃から使用されていたと伝えられる須山口登山道(※現在の御殿場口登山道)の起点となる、標高約580mに鎮座する神社。御祭神は浅間大神(木花咲耶姫命)を主祭神として祀っている。現在の本殿は1823 年に再建されたものだが、境内には古宮と呼ばれる再建前の社殿が残っている。参道から境内にかけては、先人たちが守り育ててきた樹齢推定400年以上の杉が立ち並んでいる。

写真:古宮

腕が鳴る“映えスポット”がたくさん!

SNSでも話題のハート型の小窓がある石灯篭は階段を上がるとすぐ左側に立っている。この小窓から社殿を撮るのが定番だが、小窓と社殿の間に自身がおさまるように撮影すれば、主祭神『木花咲耶姫』の安産・縁結びの御利益がたくさん受けられそう。また手水舎に映る「逆さ浅間神社」も、よく晴れた日に撮影できる。

写真:ハートの石灯篭

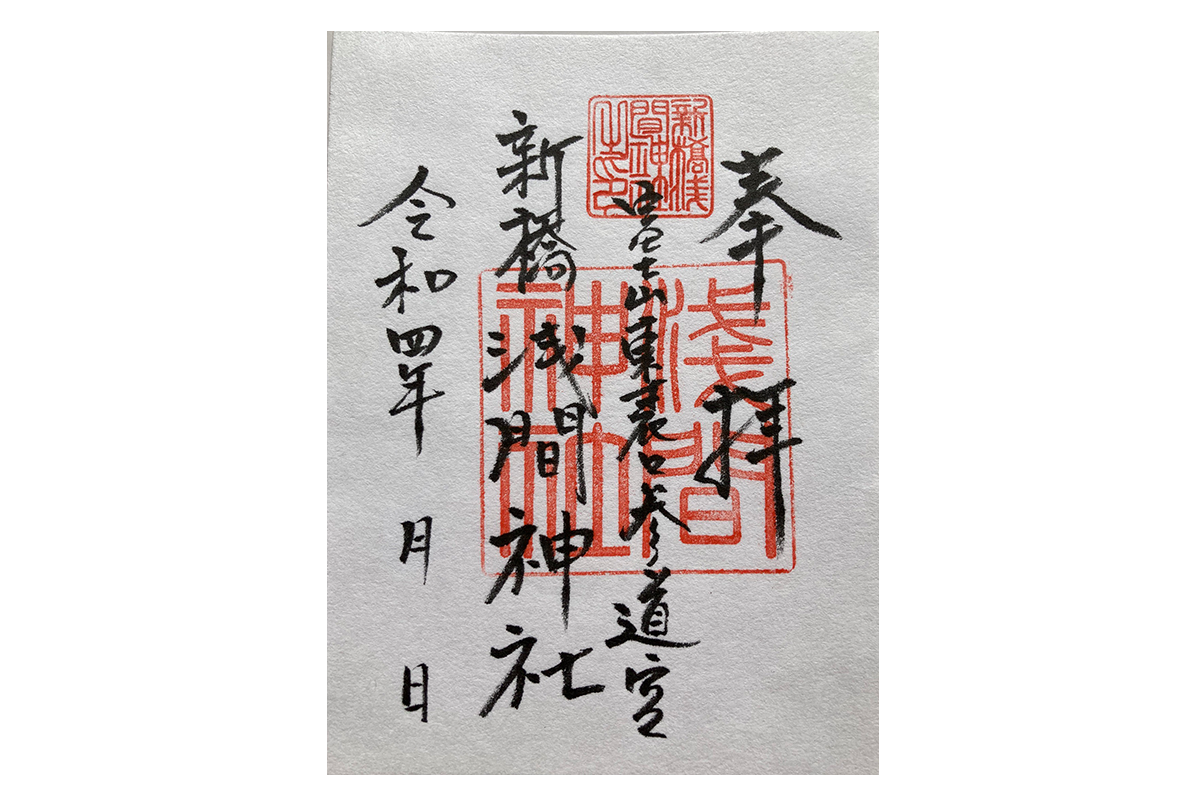

その月毎に添えられる印が変わり、季節を感じられる御朱印。富士山南口である須山口登山道の起点としての富士山型の印も押されている。御朱印は境内にある社務所で拝受できる。毎月1日に絵柄が変わる。

| 名称 | 須山浅間神社(すやませんげんじんじゃ) |

|---|---|

| 住所 | 〒410-1231静岡県裾野市須山722 |

| 電話 | 080-1617-1865 |

| 受付 | 御朱印9:00~15:00(土曜・日曜・祝日)、平日は不定休 |

| 交通 | 十里木線・ぐりんぱイエティ線①または②番のりば「浅間神社入口」下車徒歩5分 |

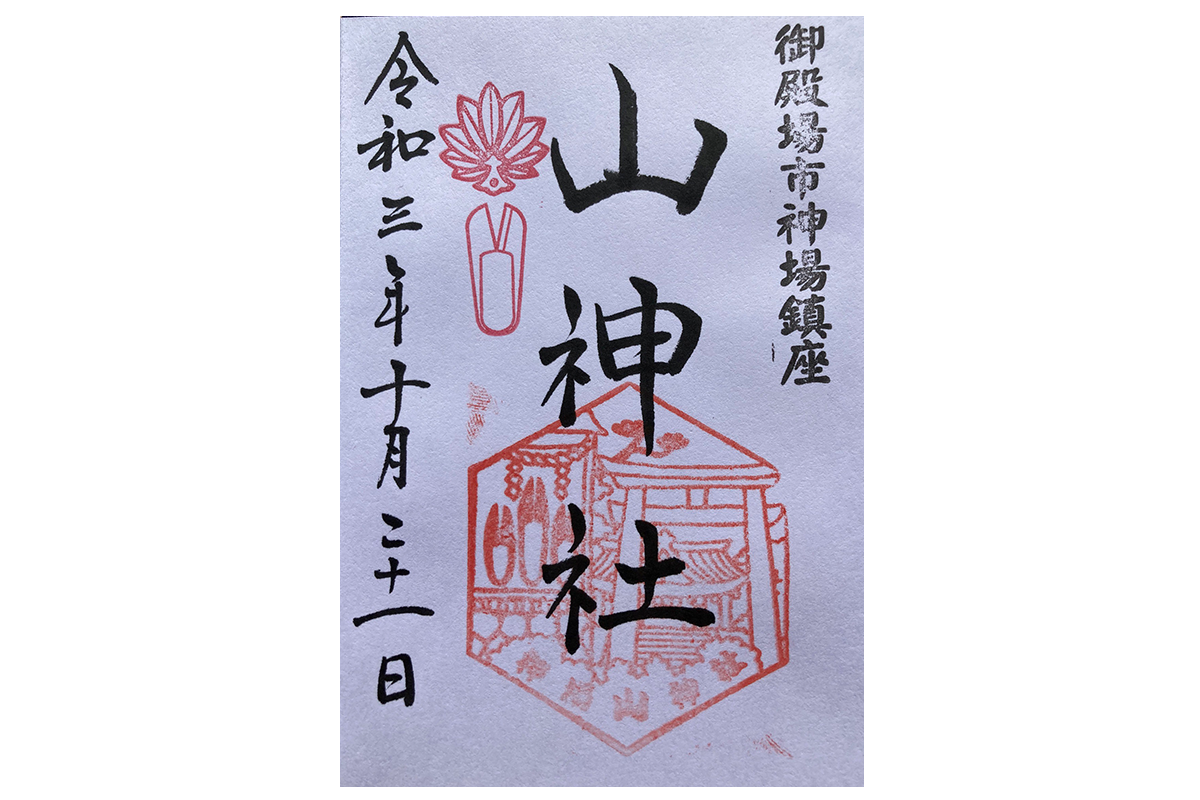

③ 神場山神社

御祭神は山を司る大山祇命。平安中期に京都から大山祇命が移されたことから始まり、山仕事に従事するきこりたちが、山の安穏を祈ってお参りし、仕事が無事に終わると、道具のオノやナタ、ノコギリなどを奉納した。時代の流れと共に参拝者も変わり、奉納するものも病気や厄を断ち切るためのハサミに変わっていった。大天狗を神社の守り主に置き、霊験あらたかな神社と伝えられている。

写真:5月初旬には藤が見ごろに

厄を切る、大小さまざまなハサミ

境内には大小さまざまなハサミが奉納されており、本殿には高さ3m、重さ60kgの日本で一番大きなハサミも祀られている。厄を切り、病を絶つぞという強い気持ちが湧いてくる頼もしい神社で、社務所には厄切鋏や小さなハサミのお守り、やくきりせんべいなどがあり、心機一転、過去を断ち切り前に進みたい方にもおすすめの神社。

写真:ハサミのお守り、せんべい

“山神社”の愛称で地元に愛される神社だけあり、御朱印も“山神社”。印には厄を切る握りハサミの印もしっかり押されている。境内にある社務所には地元の氏子さんが交代で詰め、神社を守っている。

| 名称 | 神場山神社(じんばやまじんじゃ) |

|---|---|

| 住所 | 〒412-0047 静岡県御殿場市神場1138-1 |

| 電話 | なし |

| 受付 | 御朱印9:00~16:00 |

| 交通 | 神場循環④番のりば「神場中」下車徒歩15分 |

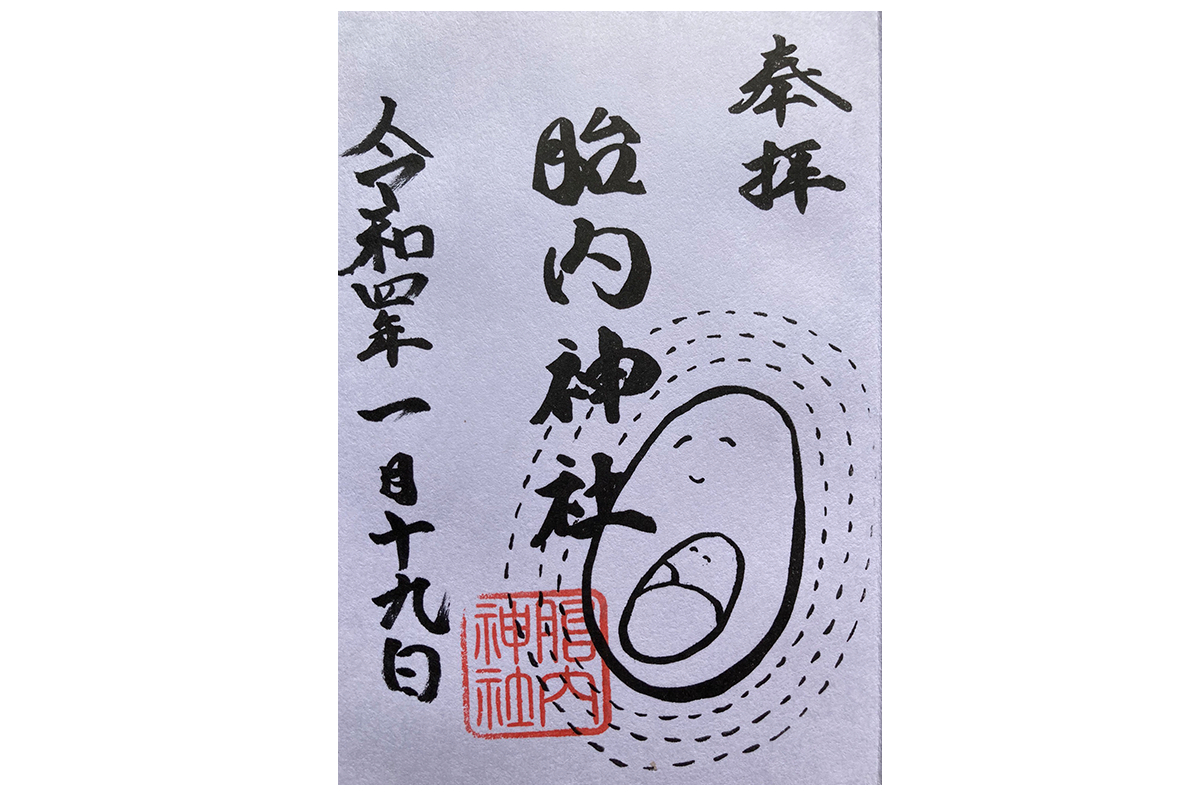

④ 胎内神社

胎内神社は、もとは猿田彦を祭神としてお祀りした個人の神社であったが、後に木花開耶姫命を合祀され、胎内洞窟内に子育て不動尊を安置、村人から「穴不動」「子安さん」と呼ばれ崇敬されていたことから村の神社となった。胎内神社と名づけられたのは大正八年で、洞窟内奥ほどに本殿がある。静岡県の県鳥であるサンコウチョウやアカゲラなどが棲息する御胎内清宏園内に鎮座している。

写真:自然豊かな御胎内清宏園

溶岩が生み出した神秘の洞窟探検

神社拝殿の横にある、富士山の噴火によって生まれた国指定の天然記念物「熔岩隧道」。全長約68mあり、構造を人体の内部に見立てて『御胎内』の名が付けられた。最奥部に神社本殿がある。自由に見学できるが、凸凹も多く、腹ばいになって進む場所もあるため注意が必要。受付でライト付きヘルメットをレンタルできる。

写真:中は真っ暗!スリル満点

子宝・安産の胎内神社。御朱印には赤ちゃんを抱くお母さんのイラストが描かれ、ほっこりした気持ちに。御朱印の他にもお札・御腹帯・御灯明セットやお守りなどもあり、いずれも入口の受付で拝受できる。

| 名称 | 胎内神社(たいないじんじゃ) |

|---|---|

| 住所 | 〒412-0008 静岡県御殿場市印野1382-1御胎内清宏園内 |

| 電話 | 0550-89-4398 |

| 受付 | 御朱印8:30~17:00(11月~1月は16:30まで) |

| 交通 | 印野本村線①番のりば④番のりば「富士山樹空の森」下車徒歩10分 |

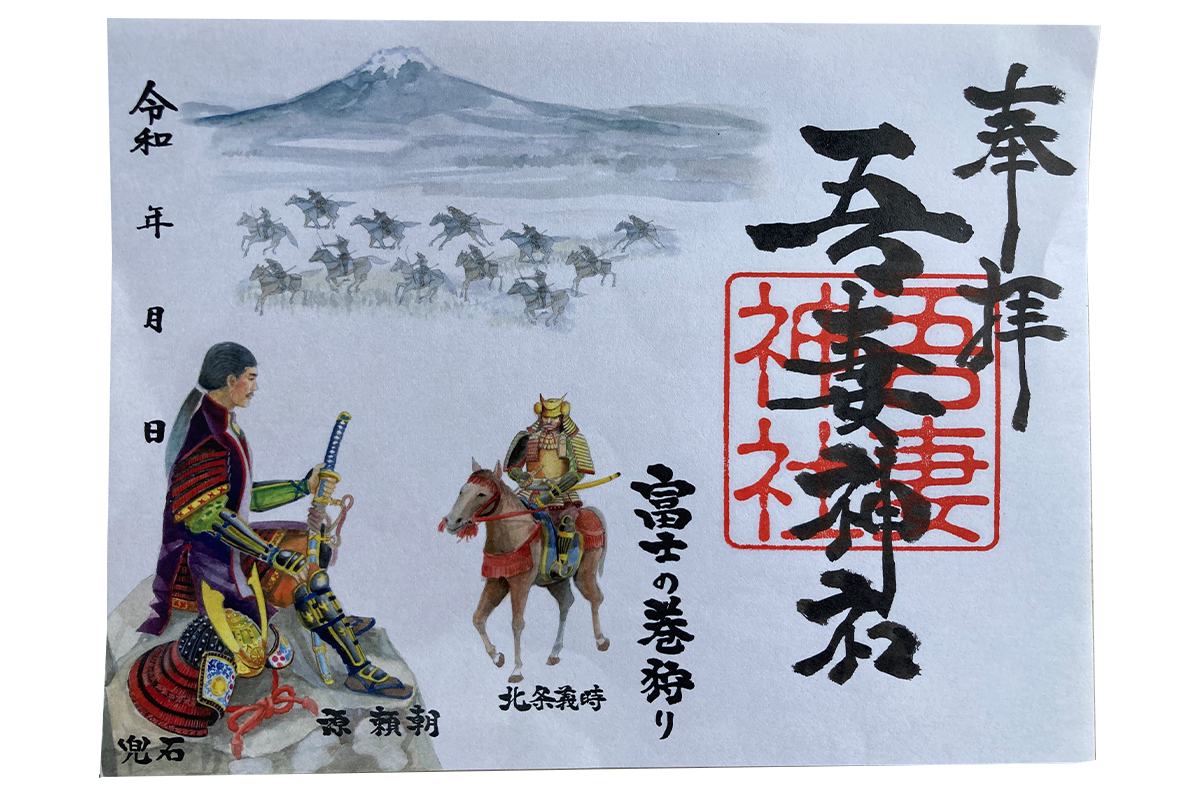

⑤ 吾妻神社

家康公の御殿跡に鎮座する吾妻神社の起源は、日本武尊の神話伝説に伝わる吾妻原に建立された杉原神社に始まる。祭神は天照大御神、弟橘姫、素戔雄尊、大己貴命、東照権現(家康公)の五神。古老からは「権現さん」と呼ばれ親しまれている。合祀されている穂見神社は豊作と商工業の繁栄・家内安全・開運を祈願する神社。毎年11月の最終土曜日に夜祭りが開催されます。

写真:夜祭りの様子

御殿にまつわる史跡の数々

境内には地名御殿場の由来となった家康公の休憩所として造営された御殿の土塁の一部や、東照権現を祀っていたことを伝える江戸時代の常夜灯、地名御殿場発祥の地の碑など、数々の史跡が見られる。源頼朝が富士の巻狩りの際、兜を脱いで置いたとの伝承がある『兜石』も、市内他所から移設されている。

写真:兜石

御朱印は吾妻神社と穂見神社の2社分を、神社近くの氏子さん宅『大田屋製菓店』で取扱っている。見開きサイズはイラスト入り。現在限定で、頼朝の「富士の巻狩り」を描いた御朱印が拝受できる。書き置き。

| 名称 | 吾妻神社(あづまじんじゃ) |

|---|---|

| 住所 | 〒412-0043 静岡県御殿場市御殿場190-2 |

| 電話 | 0550-82-9364(御殿場地区コミニティーセンター) |

| 受付 | 御朱印『大田屋製菓店』仲町バス停前(電話:0550-82-0055) 9:00~12:00、13:00~16:00(水曜定休) |

| 交通 | 駿河小山線⑤番のりば「仲町」下車徒歩3分 |

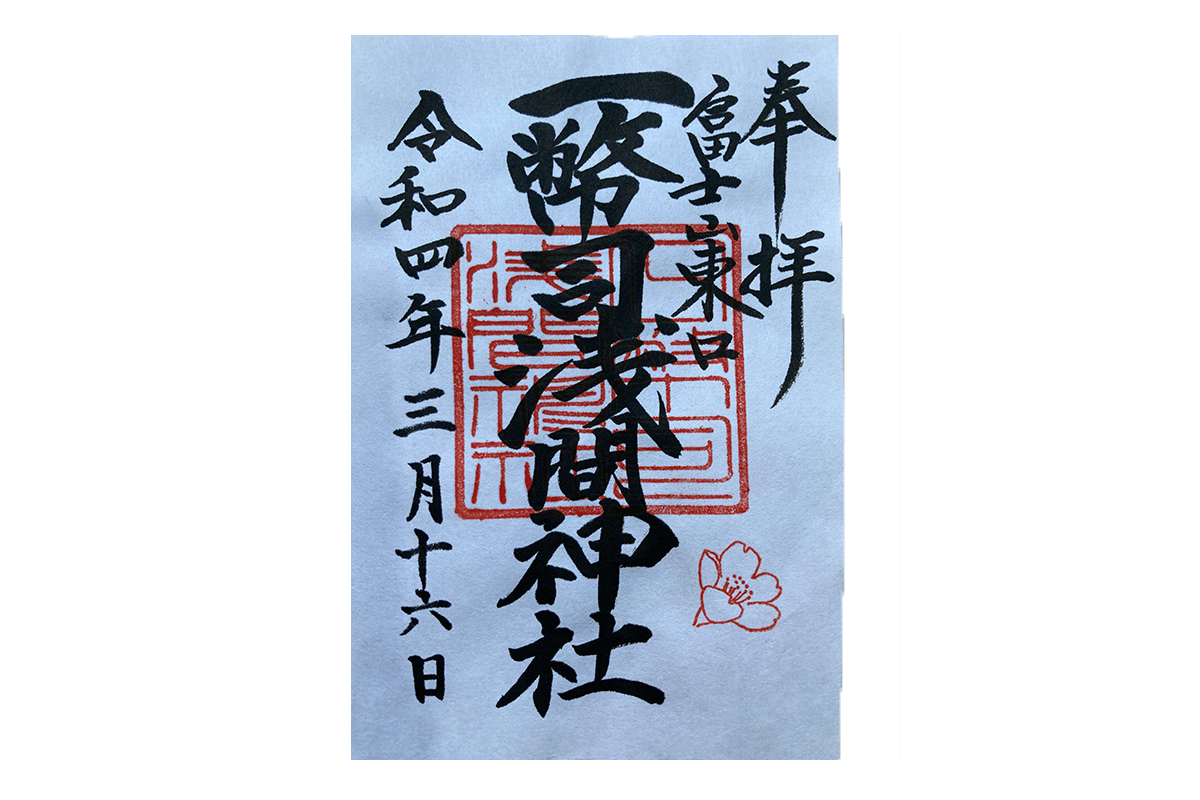

⑥ 一幣司浅間神社

国道246号線の古沢交差点にある大きな鳥居が目印。この社は、東国から京への街道、鎌倉往環道の要所として栄えた古沢に貞観5年(863年)に創建された。その翌年富士山が大噴火し、鎮火を祈念して木花開耶姫命の分霊を勧請合祀した。天暦2年(948年)富士山東口一幣司の社号を賜る。2月17日の祈年祭には豊凶占いの筒粥神事、6月30日の大袚式には厄除けの輪くぐり神事が執り行われる。

写真:社殿

太い幹のご神木が見守る神社

境内にある大スギは、静岡県神社廰御神木審査委員会が指定する御神木であり、高さ38m、目通り幹囲6.5mの巨木。一の鳥居と二の鳥居の間には昔の扁額が置かれており、一対の龍が縁どられ、彫られているのが間近に見てとれる。神社横にはブランコと鉄棒が置かれていて、子供に人気。雄大な富士山を見ながら楽しめる。

写真:御神木の大スギ

神社の3軒下に宮司宅があり、こちらでいただける。入口にある大きなイトヒバの木が目印。不在のことも多いので、必ず来訪前に電話連絡をしていただきたい。書き置き。

| 名称 | 一幣司浅間神社(いっぺいしせんげんじんじゃ) |

|---|---|

| 住所 | 〒412-0011静岡県御殿場市古沢797 |

| 電話 | 0550-82-2479 |

| 受付/御朱印 | 来訪の前に必ず電話連絡を入れること |

| 交通 | 駿河小山線⑤番のりば「古沢」下車徒歩15分 |

⑦ 東口本宮冨士浅間神社

802年に富士山が噴火した際、須走の地に斎場を設け鎮火祭を斎行したところ噴火が収まった。807年その鎮火祭跡地に神様をお祀りし創建された神社と伝えられている。創建後には、弘法大師(空海・真言宗)がここで修行を行い、富士登山をしたという伝承もある。江戸時代には、庶民による富士山登拝信仰・富士講や修験道者の信仰を集め、須走口登山道・須走の宿場町とともに栄え賑った。

写真:権現造の社殿

小川流れる浅間の杜を散策

境内入り口の鳥居に刻まれた「不二山」の文字は「二つとない素晴らしい山」という意味で富士山への信仰の深さが感じられる。境内中央の神門手前には富士塚を模した岩場の上に「獅子はわが子を千尋の谷に突き落とす」という、「獅子の子落とし」の諺を倣った親子の狛犬が3匹いる。 他に類を見ない珍しい狛犬。

写真:富士塚の狛犬

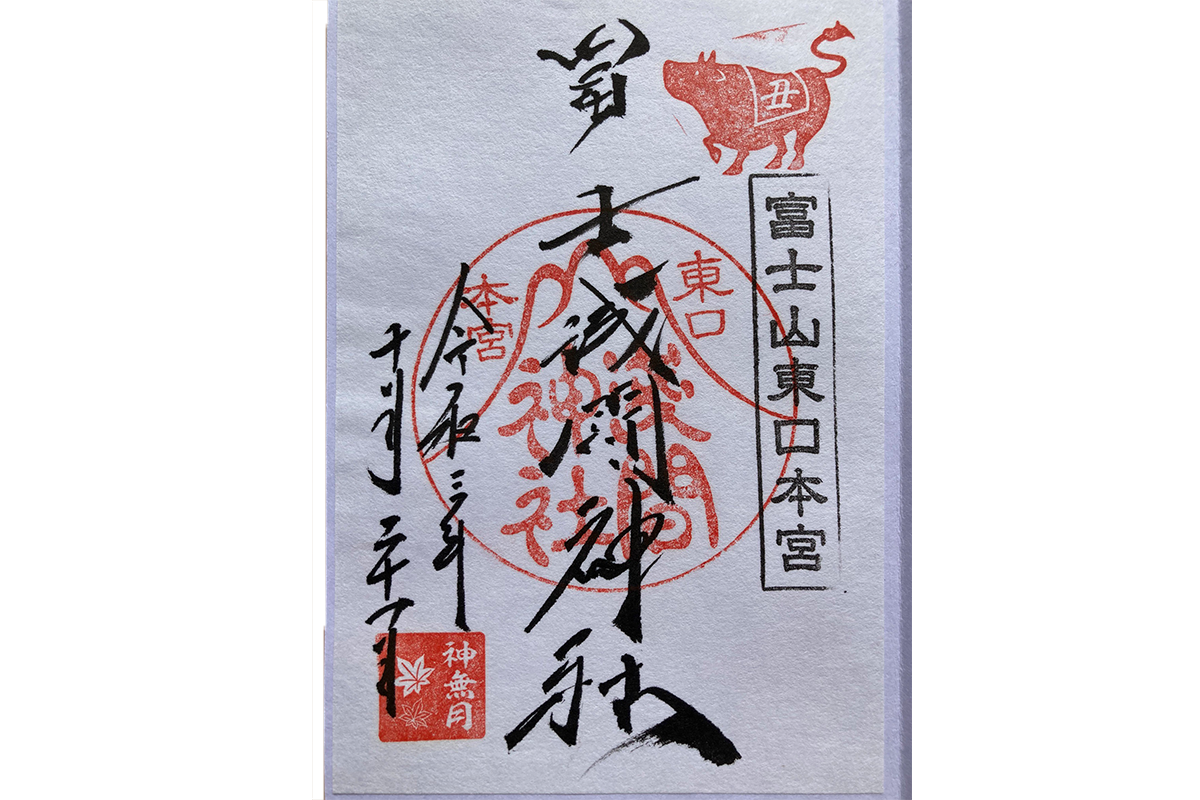

富士山東口本宮の印の上に書かれた御朱印。右上に押される十二支、左下に押される和名月と風物詩の印もかわいらしい。現在は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため書き置きしたものとなっている。

| 名称 | 東口本宮冨士浅間神社(ひがしぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ) |

|---|---|

| 住所 | 〒410-1431 静岡県駿東郡小山町須走126番地 |

| 電話 | 0550-75-2038 |

| 受付/御朱印 | 9:00~16:30 |

| 交通 | 河口湖線①番のりば「須走浅間神社前」下車すぐ |